中金缪延亮:关于资本账户的若干迷思

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

来源:中金点睛

Abstract

摘要

扩大资本账户开放或许是最有共识但也最有争议的改革议题之一。资本账户涵盖一国居民与非居民之间、涉及金融资产和负债的各类交易。说最有共识,是因为大多数人都认同资本账户开放是市场化改革和高水平对外开放的应有之义,也是一个迟早要实现的目标。“十五五”规划建议明确提出“提升资本项目开放水平”。说最具争议,是因为在政策、学界和市场参与者中间,围绕资本账户开放的担忧也从未停止:一旦放开,是否必然引发资本外流?是否会冲击汇率稳定、甚至引发金融风险?每当外部环境变化或资本流动出现波动,这些担忧便会被迅速放大,并在实践中表现为共识在开放和收紧之间的摇摆。

这些担忧有相当一部分源于对资本流动、汇率形成机制以及相关政策工具的认知偏差。还有部分经验判断,在当前的内外环境和制度条件下已未必成立。在全球货币秩序加速重构的战略窗口期,进一步推进资本账户开放的现实条件正在趋于成熟,更开放的资本账户对于中国从经济大国迈向金融与货币强国也有重要意义。但要稳步提升资本账户开放水平,前提是破除长期存在的认知偏差。

基于此,本文围绕资本外流、汇率决定、货币互换、外汇管理等关注度较高的议题,系统梳理资本账户开放过程中最常见的七个误区,力求在更理性、更完整的分析框架下,澄清误解、校准预期,为进一步提升资本账户开放水平提供参考。

需要强调的是,资本账户开放并非“0或1”的选择题,更不是一放了之。实践中,资本账户开放必须与宏观调控、金融改革和风险防范统筹推进,并根据内外部形势变化动态调整。只有在正确认知的基础上,资本账户开放才能成为提升金融体系韧性与资源配置效率的助力,而非风险的来源。

Text

正文

一、资本账户不开放就一定安全吗?

对于大多数新兴市场经济体而言,在汇率灵活性不足时,资本账户开放往往伴随着更频繁的资本跨境流动,甚至造成宏观和金融稳定风险,包括资本外逃、货币危机以及收入不平等加剧等问题(Furceri and Loungani,2015)。1997-1998年亚洲金融危机期间,国际资本大进大出,泰国、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和韩国等经济体的汇率与股市剧烈下跌,冲击随即由金融体系蔓延至实体经济和社会层面。中国在2013-2016年也经历了资本流动逆转,在汇率弹性不足的背景下,我国的外汇储备在18个月内骤降约1万亿美元。基于这些经验教训,一个自然而然的想法是:既然资本账户开放有风险,那么是不是资本账户越不开放就越安全呢?

无论从理论还是现实经验看,资本账户封闭并不能将外部风险隔绝在国门之外。两个没有直接经济或金融联系的经济体和市场,仍可能通过风险溢价、共同债权人效应,以及共同基本面冲击等机制高度联动。1998年的俄罗斯债务违约就是一个经典案例。当时,俄罗斯与巴西之间几乎不存在明显的经贸或金融联系。但俄罗斯违约发生后,巴西主权债券利差显著走阔,本币面临强烈贬值压力。其关键原因并不在于双边联系,而是来自共同债权人效应:当时大量专注投资新兴市场的对冲基金持有俄罗斯国债。俄罗斯作为大型新兴经济体发生违约,超出了市场预期。这些基金随即重新审视自己的投资组合——还有哪个经济体看起来和俄罗斯很相似?答案很快指向巴西:同为大型新兴经济体、没有储备货币地位、高度依赖大宗商品出口。结果,资金集中撤离巴西资产,巴西的外汇储备半年内从640亿美元降至320亿美元。最终,巴西央行不得不于1999年初放弃固定汇率。

这一案例表明,即便没有直接的跨境资本流动,金融体系仍可能通过其他渠道与全球金融市场联动。资本账户封闭并不能带来“绝对安全”,只是改变了风险的传导路径。相反,在压力集中释放时,冲击往往更加剧烈。

既然资本账户开放并非天然安全,封闭也无法隔绝风险,那政策到底应该如何抉择?资本账户开放和封闭之间的权衡,需要综合考量潜在的收益和风险,这种权衡具有显著的门槛效应:当一国在收入水平、金融深化程度和制度等方面达到一定阈值后,跨境资本流动更可能提升资源配置效率,而非引发系统性危机(Kose、Prasad和Taylor,2009[1];Jeanne、Subramanian和Williamson,2011[2];Wei,2018[3])。对中国而言,随着经济体量持续扩大、金融体系逐步成熟,资本账户开放的收益与风险权衡可能逐步改善(Prasad 和 Rajan,2008[4])。

归根到底,资本账户开放的关键,并不在于开放或封闭本身,也不是0或1的选择题,而在于一国是否具备与跨境资本流动相匹配的制度能力。真正的安全,不是靠紧锁门关,而是能够在开放的环境下吸收、缓冲与管理外部冲击。因此,资本账户开放从来都不是一项孤立的政策选择,而是需要汇率弹性、宏观审慎监管和金融改革协同配合。在这些制度条件逐步到位后,资本账户开放才能在可控风险下改善跨境资源配置效率,并助力人民币国际化行稳致远。

二、开放资本账户会出现大规模资本外流吗?

围绕中国的资本账户开放,一个始终萦绕在政策制定者和市场参与者心头的担忧是:资本账户一旦放开,是否会重演2015-2016年的大规模资本外流?

需要明确的是,当时发生的资本大进大出是在一系列特定的历史条件下形成的。首先,内外宏观金融环境差异推动了套息资本的大规模流入。2008年全球金融危机后,美国长期维持极低利率并实施量化宽松,利率水平明显低于中国。同时,美元处于贬值周期,而人民币还在持续升值。随着2010-2014年间中国资本项目开放明显提速,海外资金进入中国既能赚息差,又能赚汇差,大量投机资本流入中国,累计流入超过1万亿美元,中国外汇储备到2014年中一度上升至4万亿美元高点。其次,企业跨境投融资行为带来货币错配。房地产和钢铁企业从海外获取低成本美元融资,形成美元债务,但是并没有对应的美元收入;一些企业从海外的借款规模甚至超过了自己的实际需求,把借来的资金转手借给融资难、融资贵的民企,扮演了类似“影子银行”的角色(Miao and Rao 2016; Huang, Panizza, and Portes 2018)。最后,汇率灵活性不足让套利空间持续存在。大量的资本流入并未及时推升人民币升值,套利空间持续存在,进一步强化了企业的套利动机。然而,随着美联储货币政策转向,资金流动格局迅速逆转。2014年,美联储逐步退出量化宽松,美元转而进入升值周期。企业融资成本上升、汇兑损失开始显现,债券市场发生了集中的去杠杆,资本流动从此前的大量流入迅速逆转为集中流出,触发了资本外流、汇率贬值预期上升和外汇储备减少的负向螺旋。

十年过后,内外环境已经发生了明显变化,大规模资本外流很难重演。第一是货币错配已经明显缓解。当年房地产、钢铁等行业大量依赖美元债融资,形成明显的外币负债敞口;而近年来相关主体的外币融资渠道已明显收缩,美元债依赖度大幅下降,潜在的去杠杆压力已提前释放。第二是中美利差与汇率环境也发生逆转。当下人民币已经成为低息货币,汇率灵活性相比十年前也有所提升,没有了资本的大进,也就难以逆转为资本的大出。第三,随着资本账户的渐进式、管道式开放,居民和机构的海外配置需求已经部分实现,海外资产配置已达到一定规模,潜在的集中外流压力明显降低。

即便如此,中国居民配置海外资产的比例仍然结构性地偏低,尤其是高净值群体海外投资长期受限,一旦开放资本账户,居民配置海外资产是否仍会引发资本大幅流出?IMF(2013)曾经对此做过测算,如果中国开放资本账户,在居民对外投资需求一次性集中释放的极端情形下,对应约有相当于GDP 11%-18%规模的资金净外流[5]。然而,中国股票市场中仍有相当比例的非流通股份,债券市场中也有大量债券由银行持有。对这些因素进行调整后,资本账户开放可能带来的资金净外流规模明显收敛至GDP的4%-8%。需要强调的是,这一结果更多刻画的是长期存量再配置的理论上限,而非短期的流量预测。再考虑到近年来中国资本市场在市场深度、预期回报和监管框架等方面都有显著提升,此时提升资本账户开放水平,实际资金外流的规模应明显低于这一测算。

不管怎样,我们当然应该看到并合理满足中国老百姓扩大海外资产配置、中国企业走出去的需求,但同时也应该看到当前全球政治和货币格局已经发生深刻转变,海外资产的性价比已经明显下降。美国例外论的破产削弱了美股的光环,特朗普的一系列激进政策动摇了美债的安全共识,各国不断趋严的反洗钱与合规要求也在推高海外资产的投资成本。更重要的是,在全球货币秩序重构的大背景下,相较于中国居民投资海外资产的需求,外国投资者对中国资产的配置不足更为突出,从这一角度看,海外投资者应有配置更多中国资产的需求。首先,外资持有的中国国债占比显著偏低。截至2025年,外资持有的中国国债规模为2808亿美元,仅占中国国债市场总量的5.9%。相比之下,同期外资持有的美国国债规模高达9.13万亿美元,占比31.5%;而外资持有日本国债的规模也达到9378亿美元,占比11.6%。和债券相比,外资持有的中国股票比例更低。截至2025年11月,全球主动股票型基金配置于中国的比例不足2%,远低于美国和(57%)和日本(5%)。结合这些现实,中国的资本账户越是开放、汇率越是灵活,反而能吸引更多资本流入。尤其是在美元进入战略性、持续性贬值周期,而人民币进入升值周期的时候,正是提升资本账户开放水平的时机。

当然,提升资本账户开放水平并不意味着放任资本自由流动。现实中没有完全自由流动的资本账户,还需要“三反”(反洗钱、反恐怖融资、反逃税)要求约束。除此以外,还有赖于资本流动管理措施(CFMs)、宏观审慎监管对跨境资本流动做必要的管理和调节。因此,资本账户开放并不是简单的0或1选择,而是需要在多项政策协同下稳步推进、久久为功的连续变量。

三、经常账户顺差为什么没有带来外汇储备的增加?

在讨论外汇储备规模时,固有的思维定式是通过贸易赚来的经常账户顺差应当与外汇储备的变化一一对应。但事实是,2016年后中国经常账户盈余持续积累,但外汇储备规模并没有显著增加。这些顺差究竟去了哪里?是否能够据此推断资金在持续外流?

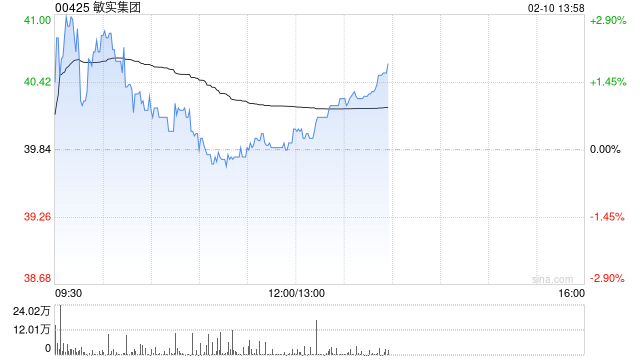

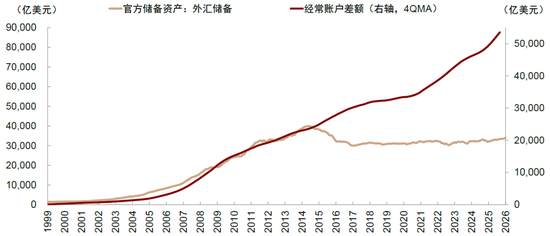

图表1:2016年后中国经常账户盈余持续积累,但外汇储备规模并没有显著增加

资料来源:人民银行,外管局,中金公司研究部

首先需要厘清“外汇储备”的含义。根据IMF的定义[6],储备资产(reserve assets)是货币当局能够控制、可随时动用(readily available)、具有高流动性的对外资产;外汇储备(foreign currency reserves)是其中一部分,通常包括外币现金、存款及证券等。换言之,央行披露的外汇储备反映的是央行持有的外汇资产,而非“国家整体”持有的全部外汇资产。居民、企业和商业银行同样可能持有外汇资产,但这部分并不计入央行外汇储备,通俗地讲就是“藏汇于民”。因此,贸易顺差带来的外汇收入,只有在企业选择结汇、相关外汇头寸最终被央行吸纳时,才会体现为外汇储备的增加;若企业选择留存外汇,则央行外汇储备并不会上升。

为何在2012年以前,经常账户盈余与外汇储备同步变动?很大程度上源于当时的“强制结售汇制度”。20世纪90年代,为应对外汇短缺、增强宏观调控能力、维护经济金融安全,中国曾阶段性实施强制结售汇制度[7]:居民和企业获得外汇收入后必须卖给指定商业银行,商业银行再按规定将相应外汇头寸卖给央行。居民和企业没有保留外汇、使用外汇的自主权。在这一机制下,经常账户顺差基本直接转化为官方外汇储备增长。

2001年中国加入世贸组织后,贸易顺差和外商直接投资净流入同步扩大,外汇储备加速累积。2002至2011年,央行外汇储备年均增量接近3000亿美元,2011年末央行外汇储备余额突破3万亿美元。国际收支的主要矛盾逐渐从外汇短缺转为外汇储备增长过快,外汇占款扩张带来国内流动性过剩压力。为缓解这一状况,政策开始逐步放松对外汇收入的集中管理,通过改进外汇账户开立与限额管理等方式,扩大企业保留外汇的自主权。2008年修订后的《外汇管理条例》明确企业和个人可以按规定保留外汇[8];2012年国家外汇管理局正式宣布强制结售汇制度退出历史舞台[9]。

此后,经常项目顺差并不必然对应外汇储备的增加。企业对外汇收入的处置拥有更大自主权。出于套期保值与流动性管理等因素考虑,企业可能选择不结汇,而是将部分出口收入留存在境外或外汇账户中。

例如,2015年“8·11”汇改后,人民币贬值预期显著上升,企业更倾向于保留外汇。因此,尽管2015至2016年经常项目仍累计顺差约4800亿美元,外汇储备却不升反降,累计下降约7000亿美元。2020至2022年疫情冲击期间,外部不确定性上升,也有不少出口企业提高了预防性的外汇留存比例。这一阶段中国经常项目顺差累计约1万亿美元,而银行代客结售汇净额仅约5600亿美元,大量顺差资金由企业自行持有;同期央行外汇储备总体维持在约3.2万亿美元水平。

与此同时,商业银行作为结售汇业务中介,也可在合规框架内保留部分外汇头寸,或通过境外同业存放、对外贷款等方式形成海外资产,进一步削弱经常项目顺差与外汇储备之间的机械对应关系。

总之,只要央行退出对外汇市场的常态化干预,外汇储备规模的变动就与经常账户的顺差无关。此时按国际收支恒等式,经常账户顺差必然等于资本与金融账户的逆差。通俗讲,通过经常账户赚了多少钱,就要通过资本与金融账户流出多少钱。即便证券投资等领域存在一定资本管制,资本外流仍可通过多种渠道实现,例如私人部门增加外汇头寸留存、扩大对外直接投资等。早期更多表现为企业外汇留存上升——出口顺差扩大,但结汇比例下降,企业外汇收入并未流回国内,有“顺差”但没有对应的“顺收”。近年则更多体现为直接投资和证券投资的流入走弱、流出增加。在央行不对外汇市场实施常态化干预的情形下,国际收支将更多依靠汇率这一价格调节机制实现自主平衡。

那经常项目顺差是否全部转化为了海外净资产的积累?理论上,经常项目的顺差累计额要等于本国对外净资产的增加额;但在实际数据中,两者往往难以一一对应。以中国为例,2011年至2016年第三季度,累计经常项目顺差为1.2万亿美元,但海外净资产仅增加了0.2万亿美元,缺口高达1万亿美元。但“对不上”的缺口也不全然意味着资本外逃,因为其还包含汇率与资产价格变化带来的存量重估(valuation effects),以及统计误差与口径调整等非交易因素影响。

参照余永定(2017)的思路,总缺口可拆为两部分:

1)经常项目顺差与资本净输出之间的缺口。主要体现为BOP中的“误差与遗漏”(E&O)。由统计造成的“误差与遗漏”是白噪音,不应出现明显的趋势;但中国在一些特定阶段“误差与遗漏”规模大且方向单一,很难仅用技术性偏差解释,更可能反映未被记录的资金外流。例如,2015年第二季度到2016年末,中国经常账户累计顺差约4500亿美元,同期误差与遗漏账户累计约4300亿美元。结合“8·11”汇改后人民币贬值预期升温、资本回报率下降等背景,这一时期的“误差与遗漏”更多反映了资本外逃,而非纯粹的统计上的误差与遗漏。根据余永定(2017)的计算,2011年至2016年第三季度,这一缺口累计额0.6万亿美元,解释了总缺口的57%。

2)资本净输出与海外净资产形成之间的缺口。造成这一缺口的常见因素是价值重估,即汇率与资产价格变动、以及其他非交易性调整引发的存量重估。此外,还包括公司股权变动的交易价值(transaction values)同其账面价值之间的差额、由于重新分类造成的价值变化等口径性因素。但即便考虑价格、汇率及上述调整因素,资本净输出与海外净资产增量仍不相等。剩余的残留项除统计误差外,还可能包括未知的投资失败和资本外逃。例如,作为对外直接投资(ODI)流出的资金,可能因项目失败而减值核销,或通过违规转移规避监管,最终未形成可核对的海外资产,不会体现在年末投资头寸中。

需要注意的是,2021年以来,“误差与遗漏”明显变小。部分观点(Setser,2023[10])认为,这是因为近年中国BOP口径下的经常账户顺差被系统性低估。经常账户顺差被“做小”,会在会计上机械性压低“误差与遗漏”项,从而弱化乃至掩盖仍可能存在的“热钱”外流或资本外逃。针对海关口径顺差与BOP口径货物顺差的背离加深,官方的解释主要集中在两点[11][12]——投资收益赤字的扩大以及“无厂制造”导致经常账户顺差偏小。Setser(2025[13])对此提出了质疑,他认为在美元利率上升且中国持有大量美元资产的背景下,中国报告投资收益赤字是不合逻辑的;“无厂制造”模式的会计调整,也应是经常账户内部不同科目之间的“左手倒右手”,不应导致顺差大幅缩水。

但上述质疑并不充分。其一,地缘政治因素驱动跨国企业将利润大量汇回其母国,同时在强美元环境下,中国出口企业更倾向于将利润留存海外,这两者均会推升投资收益逆差。其二,“无厂制造”确实会导致经常账户顺差低于海关顺差。举例来说:假设外国品牌方委托中国企业生产,合同出厂价为400美元,境外批发(或进口)价为500美元,品牌方赚取100美元。若产品在境内销售,货物不出关,海关不记录(海关顺差为0);但品牌方为非居民时,BOP可按合同出厂价记“出口”400美元,并在境内销售环节按更高交易价记“进口”500美元,BOP货物项呈现逆差100美元。若产品销往第三国,海关出口更接近批发价格(约500美元),而BOP可能按合同出厂价(400美元)记录出口,因此BOP出口值(进而顺差)偏小。

总而言之,经常账户顺差没有变成外汇储备,或没有对应对外净资产同步上升,并不一定意味着资本外逃。顺差只是外汇收入的来源,至于外汇最终由谁持有、以何种形式存在,取决于结售汇制度、市场主体的资产配置选择以及央行是否干预外汇市场。在停止强制结售汇和央行退出常态化干预后,经常账户顺差更多“藏汇于民”。同时,对外净资产还受到汇率波动、估值效应等因素影响,不能与经常账户顺差机械对应。

四、资本自由流动与固定汇率之间如何取舍?——布雷顿森林体系的思想之争

很多人怀念固定汇率,理由是固定汇率“没有风险”,至少可以让企业免于汇率波动的不确定性。然而,固定汇率并未真正消除风险。在笔者《从此岸到彼岸:人民币汇率如何实现清洁浮动》一书的序言中,陆磊教授一针见血地指出:“单一的过于稳定的汇率没有从根本上取消风险,实质是由中央银行替代市场主体实施风险管理,在微观上形成了市场主体的权责非对称制度安排并引发政策套利,在宏观上形成货币被动发行或被动回笼。”

对于固定汇率的偏爱还来源于现实中普遍存在的“现状偏好”(status quo bias)。当汇率升值时,担心出口企业盈利承压;汇率贬值时,又担心金融风险和资本外流。于是,一个看似稳妥的选择是让汇率“尽量不动”。但汇率不动并不一定更安全,而是要通过汇率价格变动来吸收冲击,就像骑自行车,静止不动是很难平衡的,要在运动中实现平衡。

在现实中,关于汇率制度如何选择,布雷顿森林体系的兴衰提供了一个极具代表性的历史样本。布雷顿森林体系在设计之初曾提出两种方案:其一是以凯恩斯为代表的英国方案,主张实行灵活的汇率,以及在必要时进行外汇和进口管制;若还是出现国际收支问题,则需要国际货币基金组织(IMF)予以救助,由盈余国承担主要资金和责任。其二,则是美国代表怀特的方案,主张不管制资本流动,同时各国在IMF的份额(Quota),也即可获得的救助资金,不应太多。

最终形成的体系以美国方案为主,有三个主要组成部分:1)固定但可调整的汇率,汇率调整的前提是被IMF认定发生“根本性失衡”。各国固定和美元的汇率,美元盯住黄金,以每盎司35美元的价格为各国央行持有的美元兑换黄金;2)一定程度的外汇和进口管制;3)以及IMF负责监察各国政策并在危机时提供必要的救助融资。

但在实际中,这三道防线却一一失灵了:首先,越强调调整有序且小幅,市场越不相信,反而招致投机攻击,导致各国拖延调整直至汇率调整压力集中爆发,英镑危机就是例子。其次,IMF的监督与救助能力也很快被日益庞大的跨境资本流动淹没,无法协调顺差国与逆差国的失衡。最后,1958年欧洲各国按IMF章程的要求宣布经常账户可兑换后,资本管制也越来越难。最终1971年8月15日尼克松宣布暂停美元对黄金的可兑换,关闭了美元的“黄金窗口”,随后1973年3月欧洲各国货币开始对美元自由浮动,标志体系正式终结。

关于布雷顿森林体系的解体,一个较为主流的解释是“特里芬难题”,但这实际上是一种误读,至少不是当年特里芬提出的本意。特里芬真正指出的是,随国际贸易扩张,全球对美元流动性的需求不断上升,而美国黄金储备有限,美元对黄金可兑换的承诺终将动摇。而一旦美国为维护固定汇率而加息,各国也相应加息,可能让世界再陷入1930年代的通缩螺旋。但历史的吊诡之处在于,最终不是太少而是太多的美元流动性瓦解了布雷顿森林体系。在增长和就业压力下,美国政府不断采取扩张性政策,最终导致美元流动性泛滥。还有人从特里芬难题出发,认为布雷顿森林体系解体源于美国经常账户赤字不断累积。但事实上,在1950-60年代大部分时期,美国保持着经常账户盈余。贸易逆差既非储备货币输出流动性的必要条件,也非其地位丧失的充分条件。

实际上,布雷顿森林体系解体的根本原因,在于固定汇率和日益频繁的跨境资本流动之间无法调和的张力。凯恩斯早在布雷顿森林会议期间就认为,国际收支能够自我平衡是一种幻觉。即便在金本位下,国际收支的调整也并非依赖黄金自动流动,而是通过央行的紧缩性政策完成。因此固定汇率能否维持,关键不在制度形式,而在承诺是否可信,取决于一国是否愿意以高失业率和增长牺牲为代价来维持外部平衡。二战之后,这种调整方式在政治上已难以承受,若不实行外汇和资本管制,就只能让汇率浮动。正因如此,凯恩斯主张国际收支调整应主要依靠汇率变动,并辅之以必要的资本管制。所以归根结底,矛盾还是在资本的自由流动和汇率的有序调整之间。

凯恩斯敏锐地意识到,固定汇率和跨境资本流动之间的张力,本质上反映了国际货币体系的结构性矛盾:一国未必愿以牺牲内部平衡为代价维护外部平衡。正是在这一判断的基础上,凯恩斯在二战末期就曾提出一种超主权货币的Bancor设想,试图通过国际清算联盟和超主权货币Bancor,以制度设计代替单一国家信用。理论上,Bancor试图通过清算规则和成员国承诺来建立国际信任;但实际上,其可行性完全依赖成员国对清算联盟的信用承诺,这在现实政治中几乎等同于国家信用。Bancor设想在当时不符合美国的利益,最终未能实现。这印证了国际货币的全球信任无法脱离主权信用而独立存在。如果国际货币缺乏国家信用,仅依靠制度设计,即使设想再周密,也难以获得全球范围内的接受和认可。

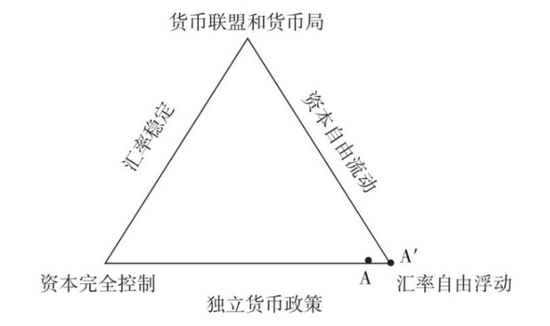

布雷顿森林体系的解体,为中国在汇率制度选择上的权衡取舍提供了重要参照。中国作为体量庞大、结构复杂的大型开放经济体,独立的货币政策是最重要的政策目标。布雷顿森林体系的经验表明,在跨境资本流动日益频繁的趋势下,固定汇率难以长期维系。因此,中国有赖于更灵活的汇率安排吸收外部冲击、实现内外平衡。更重要的是,提升资本账户开放水平与汇率制度安排两个目标之间是相互匹配的。资本账户越是开放,对汇率清洁浮动的要求就越高。资本账户越开放,跨境资金流动越依赖价格信号完成配置,汇率作为关键出清价格的作用就越重要;如果汇率不灵活,会放大资本流动和外储波动,资本流出时外汇储备的向下刚性进一步带来贬值预期的自我强化,引发金融风险(缪延亮等,2021[14])。

然而,浮动汇率知易行难。新兴经济体汇率制度改革的诸多失败案例引发了对浮动汇率的恐惧(Fear of Floating)。资本账户开放背景下,固定汇率难以长期维系,而汇率浮动也有改革失败的可能,能否通过介乎两者之间“有管理的浮动”取两者之长?这就是角点解和中间解之争。笔者认为,汇改的最终目标不完全是角点解,也不是一般意义上的中间解,而是在实现货币政策独立的前提下,让汇率尽可能地交由市场来决定,接近于资本自由流动的边解。

图表2:不可能三角框架下的汇改目标

资料来源:缪延亮. 从此岸到彼岸:人民币汇率如何实现清洁浮动[M]. 北京:中国金融出版社,2019.

五、汇率到底由资本账户还是经常账户决定?

布雷顿森林体系的终结表明,随着跨境资本流动增加,汇率也不可避免地要走向浮动。那么随之而来的一个现实担忧是:中国长期实行有管理的浮动汇率制度,一旦推进资本账户开放,跨境资本流动增加,是否会主导人民币汇率的波动?

回答这一问题,首先要厘清汇率到底由何决定?经常账户和资本账户对汇率均有影响。但因为资本账户的波动更为频繁和剧烈,任一时点上的汇率通常表现为资本账户决定。但经常账户才是汇率的最终决定者,资本外流增加海外净资产(NFA),其利息与收入汇回是经常账户和外汇供给的重要来源。比如日本,虽然贸易是赤字,但是对外投资每年产生大约GDP五个百分点的收入汇回,经常账户保持盈余。汇率的经常账户决定论往往不被市场理解,也未被政策制定者充分交流。

先从最基本的原则出发。汇率是一种价格。与任何价格一样,汇率由供需决定。外汇供给来自贸易赚来的美元、海外汇回的利息收入和外国人对国内的投资。外汇需求来自购买国外产品与到国外投资。因此,经常账户与资本账户都会影响汇率水平。如果一个国家经常账户出现盈余而资本账户出现赤字,例如2015年的中国,那么经常账户构成外汇供给而资本账户构成外汇需求。从流入(flow)角度看,汇率受三种流入影响:贸易流动、投机性资本流入和非投机性资本流入。投机性资本取决于利差和汇率预期,非投机性流入主要取决于经济基本面的表现。因此,汇率、经济基本面和资本流入三者互相影响、互相决定,汇率的决定是动态的并且是多重均衡。

为什么谈到汇率,大家的关注都在资本账户?Fischer和Blanchard在1980年美国经济评论的一篇文章[15]中说任一时点上的汇率通常表现为资本账户决定。我想主要有三个原因。第一,资本流动如股票、债券投资远比贸易波动剧烈。它要么不下雨,一下就是暴雨倾盆。短时间内的大量资本流动使得经常账户变动显得微不足道。第二,短期内购汇需求会和经常账户的基本面相背离。比如,将来的出国旅游和海外求学等购汇需求可以被提前并且集中发生。第三,资本账户波动和汇率预期有可能相互强化,最后变成自我实现的均衡。

但是,经常账户才是汇率水平的最终决定因素。在资本流动的潮涌之中,这一点常被忽视和误解。简单来说,资本流出最终构成一国的海外净资产(NFA),而海外资产赚来的利息与收入将被汇回国内,又成为经常账户和外汇供给的一部分。以日本为例,该国贸易为赤字,但海外投资每年带来高达5% GDP的净收入,抵消贸易赤字使得经常账户为正,形成持续的外汇供给,对日元形成长期支撑。当然,并不是出去的资本都能赚钱,也不是所有赚到的钱都会汇回来。日本海外投资和利润汇回有很强的本国偏好(home bias)。中国呢?一方面民企有产权保护和地缘风险担忧;另一方面,我们国企为主且投资回报全球范围看仍然较高。两方面综合考虑可能还会表现出一定的本国偏好。

那么,资本账户的存在改变了什么?回答这个问题,可以先设想一个极端情况,即没有任何资本流动,只有经常账户。此时,每一时期的汇率都是由当期的贸易状况决定。未来的顺差不会影响到今天的汇率,从国际资本市场上借不到钱,也不能出去投资,出口赚了外汇只能从贸易项下的进口花出去。有了资本账户和跨国资本流动之后,跨期平滑消费和风险分担成为可能。这时,即期汇率不再仅仅取决于经常账户,还取决于有多少资本流入。不过借来的钱都是要还的,今天流入的钱多意味着将来要还的钱也多,今天因资本流入汇率多升值一点,将来就会因为资本流出而相对均衡价值多贬值一点。从这个意义上说,资本流动把即期汇率和远期汇率联系在了一起,它的存在和波动加剧了汇率波动。但资本流动是周期,资本流动主导的汇率波动因而也只是周期波动,决定汇率趋势的仍是经常账户等基本面因素。

利率决定论与基本面决定论是另外两个常见的汇率决定假说。经常账户决定论能否与这二者协调一致?我认为是的。一国经济基本面向好、生产率提高往往伴随均衡利率上升与经常账户改善,这三种理论在逻辑上是一致的。但是,短期内三者也可能存在背离。比如经常账户下的用汇需求可以加速与提前,但这种加速与提前不可持续,尤其是当外汇需求建立在真实需要之上时。当然,以上分析的阿喀琉斯之踵在于预期会自我实现,资本流入有可能会突然停止(sudden stop)。此时,即期汇率的决定就只取决于自身提供外汇和流动性的能力,也即当期的顺差和外汇储备。正因为此,理解和沟通汇率的决定因素更显得重要。

六、货币互换会让人民币贬值吗?

虽然汇率的中长期走势主要由经常账户决定,但在短期内,跨境资本流动与市场预期的变化,确实可能放大汇率的起伏波动。在这一过程中,市场往往急于为汇率波动寻找原因,一些恰好处于汇率波动窗口期、又涉及跨境资金安排的官方流动性工具,便容易被误认为是推动汇率变化的“幕后元凶”。双边本币互换,正是在这种背景下,频繁被卷入对人民币汇率波动的讨论之中。

2022-2023年,中国与部分新兴经济体(如蒙古、阿根廷)签订或续签了双边本币互换协议。恰逢这一时期人民币面临阶段性贬值压力,市场上便流传一种猜测:是不是因为阿根廷等国动用了货币互换,把获得的人民币兑换为美元或其他货币,从而导致人民币汇率大幅贬值?

回答这一问题,首先要理解什么是货币互换。双边本币互换协议类似央行之间开立的一张“货币信用卡”,双方央行约定在一定条件下,任何一方可以一定数量的本币交换等值的对方货币,用于双边贸易投资结算或为金融市场提供短期流动性支持,到期后双方换回本币,资金使用方同时支付相应利息。

因此,从直觉出发,这一逻辑看似合理:如果互换额度被动用、相关资金流入离岸市场,似乎会增加人民币供给,进而压低汇率。截至2025年9月,中国人民银行已与超过40个国家和地区的央行或货币当局签订了双边本币互换协议,名义总规模约4.5万亿元人民币,表面上看数额不小。但对比人民币市场的交易量,2025年人民币在全球外汇市场的日均交易量约为8170亿美元[16],折合人民币约6万亿元。所有国家的互换名义总量加起来,也不到全球人民币一天的成交量。因此,从量级上看,即便货币互换协议增加了离岸市场的人民币交易,其对人民币离岸汇率产生的边际影响也极为有限,不足以形成汇率贬值的压力来源。

事实上,“货币互换导致汇率贬值”这一误区的形成,不仅是忽略了量级差异,根本在于误解了货币互换本身的制度设计。货币互换并非直接向市场投放资金,而是一种授信安排。人民银行与其他央行签署互换协议,本质上是为对方提供一条在必要时可动用的流动性额度,而非即时交付人民币。是否动用、动用多少,完全取决于对方央行的实际需求。截至 2025年9月末,货币互换的实际动用金额仅为793亿元人民币,远低于其名义规模。

那么,既然货币互换本质上是一种授信安排,而大部分互换额度并未被实际动用,那它是否就“形同虚设”?大量研究表明,即便央行互换额度未被持续、大规模动用,也足以稳定市场参与者的预期,降低离岸市场的融资溢价及其对风险情绪的敏感性,从而在压力时期稳定金融条件(Goldberg and Ravazzolo,2021;Albrizio et al.,2021;Bahaj and Reis,2022)。

即便在实际动用的情形下,互换资金的使用也伴随着严格的风险约束。互换通常要求提供合格抵押品,并在使用期间进行每日盯市结算。例如,当阿根廷比索出现明显贬值时,阿根廷需要持续补充保证金,否则相关互换头寸将被压缩,甚至提前终止。

因此,将人民币贬值简单归咎于货币互换国家抛售人民币,在机制和量级上都缺乏支撑。货币互换的主要功能是提供跨境流动性缓冲、稳定贸易与金融结算,而非影响汇率方向。

七、出国旅游和游学的用汇额度仅限于5万美元吗?

回到现实,当前中国的资本账户究竟开放到什么程度了?国际上对于资本账户开放并不存在统一的衡量标准。我国于1996年底接受国际货币基金组织(IMF)协定第八条款义务,实现了人民币经常项目完全可兑换,但资本项目仍属于部分可兑换。IMF将资本项目交易分为7大类40个子项。一般认为,我国只有个别项目(如对个人跨境资本交易尚有严格限制)“不可兑换”,其他30多个项目都已实现不同程度的可兑换。

但在资本账户改革中,市场主体“感受到的”开放程度,往往比名义上的开放程度更为重要(perception matters)。这种“体感偏差”,在外汇兑换环节尤为突出。在实际外汇管理中,最典型、也最普遍的误解,就是将“每人每年等值5万美元便利化额度”理解为“所有用途一年只能换5万美元”。由此不少人以为旅游、留学缴费等用汇额度仅限于5万美元。事实上,上述支出属于经常项目下的商品与服务交易。原则上,居民和企业基于真实、合规、合法的经常项目用汇需求不应受到任何不必要的限制。

5万美元“便利化额度”本质上设定的是个人结售汇业务的简化办理门槛:在年度5万美元便利化额度内,个人可凭有效身份证件直接办理,不需审查—— “no question asked”,较为便利;超过5万美元便利化额度的用汇,则需提交真实用途证明材料,如留学录取通知书、学费单等,由银行开展真实性审核后办理。总之,只要用途真实、合规且符合法律规定的个人经常项目用汇需求——无论金额大小——都应满足。此外,便利化额度不仅适用于经常项目,还适用于可兑换的资本项目。鉴于经常项目的合理用汇不受限、不必然占用年度便利化额度,个人5万美元便利化额度可更多用于满足资本项目的购付汇需求。

既然经常项目已实现可兑换,为何超过等值5万美元的经常项目用汇仍需真实性审核?一个关键背景在于:我国资本账户尚未完全开放。目前中国资本项目7大类、40项交易中,多数已实现可兑换、基本可兑换或部分可兑换,但少数子项仍实行较为审慎的管理,包括居民个人境外直接投资,如个人赴海外购房、证券投资等;非居民在境内发行股票及衍生品;非居民参与境内货币市场等。

在资本账户尚未完全开放的背景下,监管需防范资金通过经常项目“借道”流动,因此不得不对经常账户项下的资金流动设置真实性审查,使经常账户“完全可兑换”在实际运行中受到影响。比如,外商直接投资利润汇回,是典型的经常项目交易,在办理中需要补充完税证明及其他真实性材料;对于边界更模糊的跨境服务等交易,真实性更难核验,不同银行、不同地区的审核要求也存在差异。部分机构出于合规责任与内部风控考虑,会采取更为审慎的审核标准与流程。因此,市场主体在外汇兑换过程中遇到的交易摩擦、沟通成本较高,削弱了公众对资本账户开放的实际体感。

欧洲的经验表明,经常账户先开放而资本账户仍维持管制,往往会推高监管成本并加剧交易摩擦。1958年12月,英、法、德、意等西欧14国宣布恢复经常项目可兑换,但出于汇率稳定等考虑,多数国家仍对资本账户实施管制。矛盾很快显现:资本流动可以“借道”经常项目实现变相进出。比如,出口商可能延迟收汇、进口商提前付汇,或通过贸易错报、虚报等方式进行资金套利与转移,从而削弱资本管制的有效性。随着时间推移,市场主体还会不断迭代规避手法,监管需要投入更多资源去甄别“真实贸易”与“资本转移”,导致管制成本与交易摩擦越来越高。欧洲各国逐渐意识到,在经常项目放开后,资本管制难以有效执行。1988年欧盟前身欧共体通过资本流动自由化指令(88/361/EEC),要求成员国最迟于1990年7月1日在欧共体内部实现资本的自由流动;1993年《马斯特里赫特条约》生效,欧盟将自由化范围延伸至成员国与第三国之间,进一步确立了资本开放的原则。

经验表明,经常账户一旦开放,资本账户在事实上就难以完全管控。对中国而言,进一步提升资本项目开放水平,可以有序新增开放项目,也可以提升既有开放项目的实际获得感,通过提升规则透明度、统一审核口径、减少不必要的程序性摩擦,增强外汇兑换的可预期性,切实降低跨境资金进出的摩擦系数,让外资和居民真正感受到资金“进得来、出得去”,从而更好地助力人民币国际化进程。

[1]Kose, M. A., E. S. Prasad, K. Rogoff, and S. J. Wei. 2009. “Financial Globalization: A Reappraisal.” IMF Staff Papers 56 (1): 8–62. doi:10.1057/imfsp.2008.36

[2]Jeanne, O., A. Subramanian, and J. Williamson. 2011. Who Needs to Open the Capital Account? New York: Columbia University Press.

[3]Wei, S. J. 2018. “Managing Financial Globalization: A Guide for Developing Countries Based on the Recent Literature.” ADBI working paper 804.

[4]Prasad, E. S., and R. G. Rajan. 2008. “A Pragmatic Approach to Capital Account Liberalization.” Journal of Economic Perspectives 22 (3): 149–172. doi:10.1257/jep.22.3.149.

[5]Bayoumi, Mr Tamim, and Ms Franziska Ohnsorge. Do inflows or outflows dominate? Global implications of capital account liberalization in China. International Monetary Fund, 2013.

[6]国际货币基金组织(IMF),《国际收支与国际投资头寸手册(第六版)》(Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition,BPM6),Washington, D.C.: IMF,2009

[7]http://m.safe.gov.cn/safe/2012/0416/4533.html

[8]https://www.safe.gov.cn/heilongjiang/file/file/20170728/c8dd4cfd7f9b432faa691b7d23395809.pdf

[9]http://m.safe.gov.cn/safe/2012/0416/4533.html

[10]https://www.cfr.org/articles/chinas-current-account-surplus-likely-much-bigger-reported

[11]IMF《People’s Republic of China: 2024 Article IV Consultation》Appendix VII:Difference in Goods Trade Balance Between BOP and Customs Data

[12]SAFE《2024年上半年中国国际收支报告》专栏“国际收支货物贸易与海关进出口统计口径差异”

[13]https://www.cfr.org/articles/chinas-data-still-doesnt-add

[14]缪延亮,郝阳,杨媛媛.外汇储备、全球流动性与汇率的决定[J].经济研究,2021,56(08):39-55.

[15]https://economics.mit.edu/sites/default/files/2023-05/fischer_exchange_rates.pdf

[16]数据来源于BIS 2025 Triennial Central Bank Survey

Source

文章来源

本文摘自:2026年2月9日已经发布的《关于资本账户的若干迷思》

缪延亮 分析员 SAC 执证编号:S0080525060005 SFC CE Ref:BTS724